念仏車がある吉祥寺の安養寺で心を癒す参拝体験

この日は別の八幡宮でいただいたお札を、武蔵野八幡宮へ納めようと吉祥寺に来ました。

頂いた神社へお札を納めるのが本当なのですが、そちらへ伺う予定が立たないもので近くの八幡様へと横着してしまいました。

今回の記事にする安養寺さんは、武蔵野八幡宮の隣に鎮座しているのですが、参道は狭く目立たない存在です。

目立ちにくい安養寺ですが、「多摩新四国八十八ヶ所札所第一番」になっていて春から夏にかけては多くの巡礼者が集まるようです。寺院のパフレットには、シャクヤク(おそらく)の花が撮影されていますのでお花を見に来る参拝者も多いのでしょうね!

「多摩新四国八十八ヶ所」は、こちらの安養寺から始まり高幡不動で終わります。

ちなみに33番札所の田無山総持寺は、当サイトでも記事にしています。

参拝日2023年2月7日

▼目次

沿革

安養寺は正式には、岸光山吉祥院安養寺と言い真言宗豊山派に属する密教寺です。

御本尊は不動明王で、総本山は奈良県桜井市にある長谷寺になります。

安養寺の開山は口伝によと寛永元年(1624年)とされています。寛永年間は三代将軍の時代で、徳川家光は1623年に将軍に任じられています。

安養寺の開基は、小田原北条氏の四十八将の一人に数えられた「布施三河守弾正左右衛門康貞」の末裔布施弾正とされています。布施弾正は、入道して深忍法印と号したと伝えられています。(布施康貞という人物は、北条早雲に付き従っていた武将です。小田原北条家が滅亡した後、北条家の家臣の多くは家康に従っています)

吉祥寺はこの当時は、武蔵国牟礼野(札野)といわれたいました。弾正はこの地で提灯測量を行ない、わずかな高低を見定めて最も高い場所を中心と定め、そこに不動明王を安置して庵を構えています。現在でも同じ位置に本尊不動明王が祀ってあります。

開山法師深忍の二代後の賢乗法印の時代に、安養寺は寺としての形態が整っています。

時代は前後しますが、明暦3年(1657年)に振袖火事と呼ばれる明暦の大火が発生し、当時江戸水道端の吉祥寺周辺に住んでいた人達が焼け出され、現在の吉祥寺周辺に移り住んでいます。

賢乗の墓石には延宝7年(1679年)とありますから、吉祥寺周辺に住んでいた住民が村おこしした時代に安養寺も発展したことが伺えます。

更に賢乗より7代後の法印栄範の時代、享保2年(1717年)には客殿が建立され密教道場の形態を整えています。享保年間の将軍は、徳川吉宗です。享保の改革は、歴史の授業で習いましたよね!

現在の本堂は、昭和34年(1959年)に再建されたものです。昭和34年は、現上皇様がご成婚した時代です。

ご本尊とご利益

| ご本尊 | 不動明王 |

| 御利益 | 不動明王のご加護は、除災招福・病気平癒・疫病退散・身体健全・家内安全・国家安泰です。 |

境内Pick Up

▼山門

五日市街道から10メートルほど内側にあります。うっかりすると見逃してしまう感じです。

▼庚申塔・念仏車

写真で地蔵尊や石碑が写っていますが、中央の塔が庚申塔です。

市指定有形民俗文化財

安養寺の甲辛供養塔

昭和四十七年三月十六日指定

この庚申塔は、代官野村彦太夫により吉祥寺新田村の検地を受けた翌年の寛文五年(一六六五) 十二月に建てられ、旧北多摩郡では最古のものに属します。碑の高さは一一七センチメ トル、幅三九・五センチメトル、厚さは一三センチメ ートルあり、銘文には吉祥寺新田開 発に関係の深い人達の名が刻まれ、特に女性の名が十数人も記されているのは珍しいことです。

銘文中の「南無阿弥施仏」は「南無阿弥陀仏」、「甲辛」は「庚申」だと考えられます。

庚申塔は六十回目 (日、年)ごとに回ってくる「庚申」の夜を供養する塔です。

参照:寺内案内板より

▲念仏車

経文が記された滑車を回すことで、お経を一回唱えたのと同じ後利益があるとされています。また、お百度参りの折り返しの起点にもなっています。

経文はおそらく梵字で書かれていますが、だいぶすり減っていました。

吉祥寺に行くことがあれば、念仏車を回して功徳を高めるのもよいかもしれませんね!!

▼六地蔵

お顔が判りにくくなっている像もあります、建立時期が違うのですかね?

▼鐘楼・梵鐘

山門をくぐって右側に鐘楼があり、この梵鐘は1773年に作られ吉祥寺唯一のものです。

市指定有形文化財

安養寺の梵鐘

昭和四十六年四月六日指定

この梵鐘は安永二年(一七七三)十月、当時の武州多摩郡吉祥寺村の小美野(濃) 源助が本寺に奉納したもので、江戸時代のものとしては市内に現存する唯一のものです。

鐘の身高は一〇二・五センチメー 竜頭高は三七センチメートル、口径は六九セメートル、駒爪厚は七センチメートルです。 梵鐘としては大きい方で、竜頭の二本の角は江戸期のものの特徴をよくあらわしています。

鋳造した人は境村の高橋甚右衛門尉藤原宣満といい、鋳物師・七之丞とも呼ばれた人です。

このように本鐘は、当市域の鋳物師の存在を知る史料としても貴重なものです。

平成二十二年九月三十日建設

武蔵野市教育委員会

▼本堂

本堂の左右に龍の像があり、おそらく俱利伽羅竜王だと思います。

俱利伽羅竜王は、不動明王の化身で八大竜王の一人です。

上の写真(クリックすると拡大します)のように剣に龍が巻き付いているのが、倶利伽羅竜王像です。高野山の「赤不動明王」の剣には、倶利伽羅明王が巻き付いています。

▼布袋像

安養寺は武蔵野吉祥七福神の一寺で、布袋様を祀っています。お正月には、七福神めぐりのイベントも開催されています。

参考:第17回 武蔵野吉祥七福神めぐり

▼聖地蔵尊

境内に入ると正面に鎮座しています。

▼除暗鬼

▼修行大師

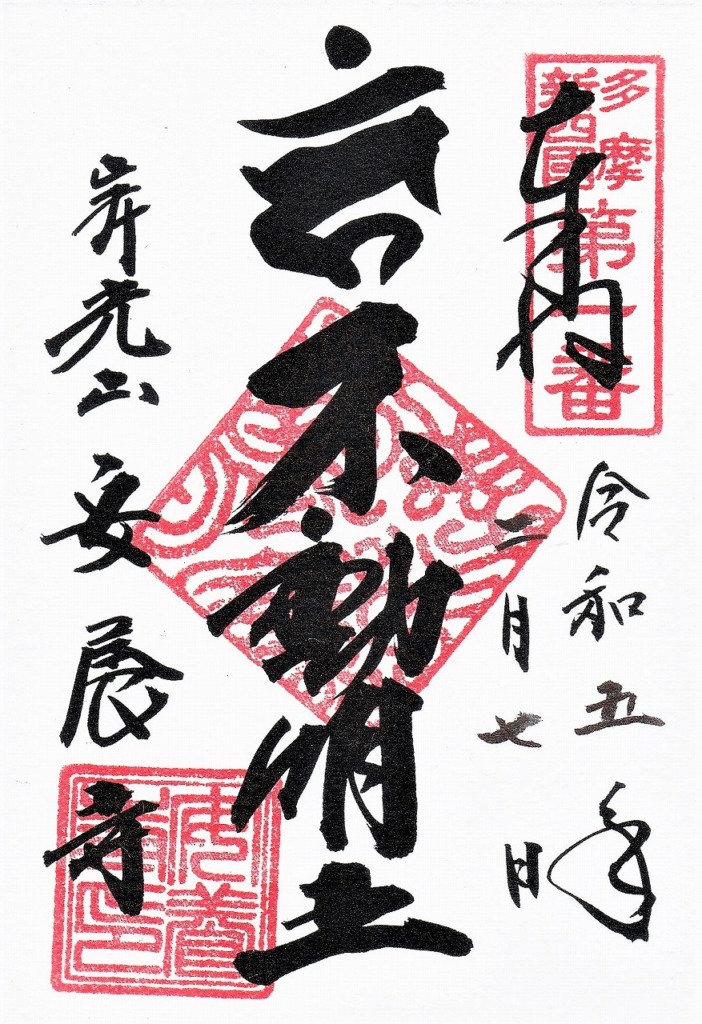

御朱印

初穂料・・・300円

寺務所:本堂右側 インターホンがあります。

周辺情報

〇吉祥寺四軒寺(しけんでら)

今回お伺いした安養寺を含め吉祥にある4軒のお寺を「吉祥寺四軒寺」と言います。

その4軒のお寺は、安養寺・月窓寺・光専寺・蓮乗寺です。

この4軒のお寺さんは、吉祥寺のサンロードの北側に集まって建っています。

吉祥寺のパワースポットとして、隠れた人気があるようです?

吉祥寺に行く機会がありましたら、4軒のお寺を巡ってみてください。

ちなみに吉祥寺には、「吉祥寺」というお寺はありません。

吉祥寺の町名の由来となった「吉祥寺」は、文京区にある曹洞宗の寺院です。

基本情報

| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-21 |

| 電話 | 0422-22-2248 |

| 公式HP | 未開設 |

| 山号 | 岸光山 |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 寺格 | |

| 御本尊 | 不動明王 |

| 創建年 | 寛永元年(1624年)口伝による |

| 開基 | 布施弾正 |

| 正式名称 | 岸光山吉祥院安養寺 |

| 札所等 | 多摩新四国八十八ヶ所 |

| 文化財 | 市指定有形文化財:甲辛供養塔

市指定有形文化財:梵鐘 |

| アクセス | JR中央総武線吉祥寺駅徒歩5分 |

まとめ

吉祥寺の井の頭公園の南側に、玉川上水が流れています。この玉川上水は1653年に完成し、1657年には明暦の大火がありました。

玉川上水ができこの地域の水利がよくなり、明暦の大火で焼け出された人たちが移り住んでも賄うことができたのです。

吉祥寺という地域は、江戸時代初期から繫栄し始めたということです。その時代にこちらの安養寺も発展したのです。

※記事の情報は、参拝当時の情報となってます。

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:今日のブログ更新

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません